Время и мы. № 40 (1979)

Место издания

Тель-Авив

Издательство

Время и мы

Год издания

Физическая характеристика

116 с.

Периодическое издание

Дата поступления

2010-12-22

Электронное издание

Эта страница просмотрена

7913 раз(а).

Электронная книга в текстовом pdf файле.

PDF : 1.84 Mb

Дополнительное описание издания:

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА- Ум-эль-БАНИН. Последний поединок Ивана Бунина

- Сергей ДОВЛАТОВ. Черным по белому

- Мария БРЕНЕР. Обыск

- Илья БОКШТЕЙН. Шатун надежды

- Юрий ИОФЕ. Вне России

- Далия РАВИКОВИЧ. Ты наверное помнишь

- Агарон ШАБТАЙ. Домашняя поэма

- Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. Ближневосточный мир: реалии и прогнозы

- Дора ШТУРМАН. Николай Бухарин — любимец партии

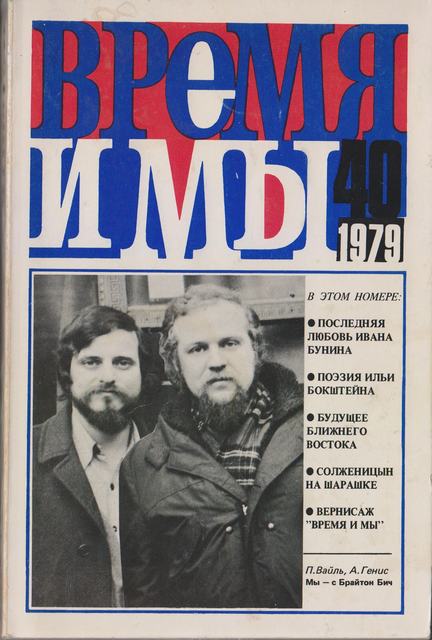

- Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС. Мы — с Брайтон Бич

- Аркадий ЛЬВОВ. Простота неслыханной ереси

- Лев КОПЕЛЕВ. Солженицын на шарашке

- Графика Павла Бунина

ФРАГМЕНТ ИЗ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ СТАТЬИ А. ЛЬВОВА

—…Я недавно перечитывал "Белеет парус одинокий" и сам удивлялся себе: что особенного я находил в этих одесских берегах! Просто глина, обыкновенная желтая глина, голые берега, как во времена "Одиссеи". Вы знаете, как греки называли Черное море? Они называли его понт Аксинский — Негостеприимное море. Самый паршивый кусок французского берега в тыщу раз красивее. Мы возвращались с женой из Франции, я стоял на пароходе и не верил своим глазам; на всем Средиземном море вы не найдете такого унылого берега, как возле Одессы.Я не видел средиземноморских берегов, возможно, он прав, но его горячая тирада против некогда милых ему берегов Одессы казалась мне чрезмерной. Было странное впечатление, что он воюет с каким-то давним, невидимым врагом, который беспрестанно тревожит его память, его чувство собственной значимости, его писательское самолюбие. Но кто, кто он — этот враг?

— Странно, — сказал я, — что вы так переменили свое отношение к Одессе. В конце концов...

— Чепуха, — перебил он меня, — ничего я не переменил, я никогда не выдумывал какую-то особенную Одессу. Просто тогда она казалась мне лучше, но даже тогда я не выдумывал Одессу, как Бабель, со своим Беней Криком и Славин со своей "Интервенцией" и Филькой-анархистом. Где они взяли этих людей? Я лучше их всех знал Одессу. Одесса — это были попы с такими бородами, — он провел рукой вдоль пояса, — профессора в черной паре, врачи в пенсне, которое вечно болталось у жилетного кармана. Они приходили к моему папе. А Бабель ничего этого не знал: он же вообще не одессит, он приехал из Николаева, где его папа держал лавку, а потом всю жизнь уверял всех, что родился в Одессе, на Молдаванке. Так и осталось: Бабель — одессит. А теперь еще этот старый врун Паустовский со своими дурацкими историями наворотил целую кучу, лишь бы интересно было читать.

Я любил Константина Георгиевича, я любил его книги, у него в доме, на Котельнической набережной, откуда хорошо были видны кремлевские башни с их рубиновыми звездами — размахивая кулаком, Паустовский выкрикивал своим сиплым, астматическим голосом: "У, как я ненавижу эти рубиновые звезды!" — мы много говорили о Бабеле, о Багрицком, о литературе юго-запада, об Одессе, которую он считал едва ли не родным своим городом, хотя, по его словам, он провел там, в общей сложности, не более одиннадцати месяцев, и теперь мне было не очень приятно слышать катаевскую филиппику против человека, которого уже не было среди нас, живых, и который, естественно, не мог уже постоять за себя. Но, с другой стороны, следует ли кривить душой в оценке своего ближнего, тем более писателя, лишь по той причине, что он уже обретается в иных мирах? В общем, я превозмог себя, да к тому же в катаевских словах была и немалая толика правды: Паустовский действительно боготворил Бабеля, и, в конце концов, ему досталась за это неплохая роль — апостола и автора апокрифа, и апокриф этот, "Время больших ожиданий", книга четвертая, оказался самой читаемой частью из его "Повести о жизни".

Однако, как бы то ни было, не Паустовский создал Бабеля, и едва ли можно отрицать, что Бабель и сам кое-что сделал для собственной славы, и не только как автор гениальной, без преувеличения, "Конармии", но и как первоклассный бытописатель Одессы. Не вызывает сомнения, что "Одесские рассказы" были в значительной мере программной вещью, с сознательной идеализацией евреев, могучих духом, настолько могучих, что им, этим аристократам Молдаванки, не зазорно было обретаться лишь под дланью Короля, — помните, пристав собрал участок и сказал им речь. "Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля", — но, при всей очевидности идеализации, у любого читателя, и в первую очередь одессита, эти рассказы вызывали ощущение доподлинной правды.

— Валентин Петрович, — сказал я, — Бабель не выдумал какую-то особенную Одессу, просто бабелевская Одесса не приходила в дом к вашему папе. Но это была Одесса, это была хорошая половина Одессы, а другая половина — я хотел добавить, тоже немало идеализированная, особенно по части революционности, в ключе официального партканона — была в вашем "Парусе". В конце концов, школа-то у вас одна: юго-запад.

— Какая школа! — воскликнул Катаев. — Какой юго-запад! Этот путаник Шкловский, для которого самое главное на свете — ярлык, взял у Багрицкого название и прилепил, кому ему захотелось, а теперь все, как попугаи, повторяют за ним: юго-запад! А на самом деле, какой юго-запад: два рассказа у Бабеля, три стихотворения у Багрицкого! Я создал школу: мовизм. Да, это школа, она имеет свои принципы, у меня есть последователи, а юго-запад — это выдумка Шкловского, потому что он теоретик, а теоретик это не теоретик, если не придумает какую-нибудь школу.

— Хорошо, — сказал я, — допустим, Шкловский, как все теоретики от литературы, выдумщик, но откуда это — три стихотворения у Багрицкого, два рассказа у Бабеля! Верно, и Багрицкий, и Бабель оставили не очень много, но в конце двадцатых- начале тридцатых годов Бабель, бесспорно, был одним из самых известных советских писателей. По анкете о советской литературе, которую в 1930 году составил "Новый мир", в большинстве ответов зарубежных писателей на первом месте стояло имя Бабеля.